所属系别

内容概述月日,国家发改委发布《电力中长期市场基本规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》),并向社会公开征...

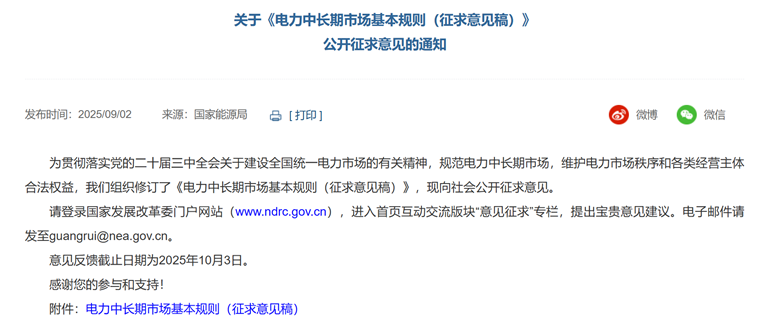

9月2日,国家发改委发布《电力中长期市场基本规则(征求意见稿)》(以下简称《规则》),并向社会公开征求意见。这份文件不仅为未来电力市场绘制了基本框架,更首次明确将储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商等新型经营主体纳入市场成员范围。

其中最引人注目的规定是:独立储能在放电时段按发电企业身份参与交易,在充电时段按电力用户身份参与交易。这意味着储能不再是电力市场的“边缘角色”,而是正式成为市场经营主体之一,与发电、售电、用户同台竞技。

1、储能身份扶正核心收入渠道确立

2025年,“市场化交易”无疑成为我国电力行业发展的年度关键词之一。数据显示,今年上半年我国市场化交易电量规模已达2.95万亿千瓦时,占全社会用电总量比重突破六成。

预计全年市场化交易电量有望突破6万亿千瓦时,约占全社会用电量的三分之二,相当于全国售电量的四分之三。

136号文件出台后,“强制配储”成为过去式,如何在市场交易中找准角色定位,实现收益最大化,成为摆在储能产业面前亟待破解的难题。

《规则》从国家层面首次明确了独立储能的“双重主体”市场定位,为其划定了全新的市场边界,标志储能产业发展进入全新阶段。

首先,独立储能可参与中长期交易,不再只是服务于容量租赁、调峰调频的辅助工具。

众所周知,中长期市场是电力交易市场上的重要角色,其交易量约占全社会用电量的七成以上,对独立储能开放中长期市场,意味着独立储能的收入渠道更加稳定,更可持续。

《规则》提出,新型经营主体包括单一技术和资源聚合两种类型,其中,储能可被划分为单一资源聚合单元;虚拟电厂、负荷聚合商等则属于资源聚合类,可作为多个聚合单元的运营主体,这意味着它们能够整合资源,“打包”参与电力市场化交易。而在这一模式下,储能作为其核心资产,进一步扩展了应用场景与市场空间,迎来了更广阔的发展舞台。

其次,储能实现充放电双重身份切换,释放系统灵活性的商业价值。

《规则》中这一创新型设计充分负荷储能产业的技术特性,使其能够根据实际运行状态参与市场竞争,提升系统调节能力,获取合理收益。

具体而言,独立储能在从电网充电时,其结算身份视为电力用户,承担用电侧责任义务,例如提供银行账户进行电费缴纳,确保自身用电数据准确等。

而向电网卖电放电时,则按发电企业身份进行结算,享有与发电企业同等的权利并履行相应义务,例如签订电力交易合同,查询电费账单,配合电网进行计量装置调整等。

此外,储能交易规则与价格机制得以健全优化。

交易规则层面,《规则》明确电力中长期市场以同意的标准进行市场注册、交易组织、结算等全流程管理,按照不同经营主体特性,对储能等产业进行分类管理。

价格机制层面,文件重申电力市场化形成价格的核心原则,即除了执行政府定价的电量外,店里中长期市场的交易价格应当由经营主体通过市场化方式形成,第三方不得干预。

同时,为了防范市场操纵和恶性竞争,政策赋予政府价格主管部门对申报价格除请价格设置上线下的权限,一方面通过价格信号引导储能资源合理配置,另一方面保障了健康有序的市场竞争。