所属系别

内容概述核心观点: 容量型长时储能是发展趋势,我们预计-年中国内地新增新型储能装机约GW,是现有装机规模...

核心观点:

容量型长时储能是发展趋势,我们预计2025-2030年中国内地新增新型储能装机约190GW,是现有装机规模的2.4倍,到2030年4小时以上储能装机占比达到50%。在长时储能,技术格局仍在演变中,我们看好液流电池和压缩空气储能的发展,当前压缩空气储能在成本上具有优势,但液流电池仍有降本空间,未来两者的市占率要视乎其降本节奏。氢储能是长时储能的终极目标,考虑到当前技术成熟度不足,我们预计氢储能的商业化有望在2035年之后加速。

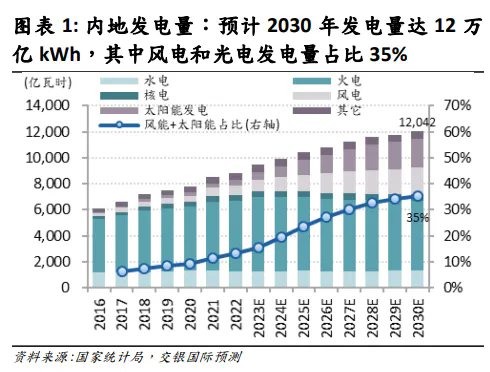

·储能需求强劲,新型储能技术百花齐放。新能源随机性、间歌性与波动性的特征导致其利用率偏低,配储成为解决该问题的重要途径。传统的抽水蓄能由于建设周期长和资源限制,未能满足未来电网储能的需求,迫切需要发展新型储能技术。2024年,内地可再生能源发电占比已超30%,我们预计到2025/2030年内地仅风电和太阳能发电量合计占比将达到23%/35%,储能装机规模也有望提升至188/366GW,其中新型储能装机占比接近65%/73%。新型储能技术路径多样,当前锂离子电池得益于成本和技术优势,仍是新型储能主流。但由于锂离子电池在安全性和储能时长上无法满足未来储能行业发展的需求,行业内涌现了其他新型储能技术。综合考虑成本、安全性、技术成熟度等因素后,我们认为压缩空气储能、液流电池、熔盐储热和锂电池处于第一梯队。

·2025年有望成为长时储能发展的拐点,而短期内锂离子电池仍然会是主流。近期强制配储政策的取消使新能源项目摆脱了政策负担,短期内储能项目装机需求或承压,但持续增长的风光发电量导致的弃风弃光、电量消纳问题依然存在,因此我们认为长时储能的长期需求不变。我们预计在2025/30年中国内地4小时以上储能占比提升至21%/50%。关于长时储能技术格局的演变,考虑到锂离子电池储能初始投资成本已经降至500元/kwh(人民币,下同),各厂商正在开发6MWh以上的储能系统以满足大容量的需求,我们认为短期内锂离子电池储能仍将是主流。2025-2030年,压缩空气储能和液流电池商业化进程加速,逐渐成为长时储能的主力,两者的最终占比视乎降本进度。氢储能能量转换效率偏低(约为40%),且成本较高,更适合季节性、大容量的储能,目前仍处于早期研发阶段,我们预计到2030年氢储能才有望成为长时储能的选择,2035年商业化进度才有望加速。

·液流电池支撑长时储能发展,全钒、锌澳等商业化进程加快。凭借在安全性、循环寿命以及灵活性上的优势,2024年内地液流电池储能装机量达1.8GWh(对比2023年270MWh)。主流液流电池中,全钒液流电池电化学性能综合优势明显,单Wh成本已经下探至2元并仍有下降的空间,且其供应链已初步成型,能够支撑起开展百MW级项目的开发。锌液流电池在技术上不断突破,锌枝晶、自放电、澳及澳化物腐蚀性等问题初步得到了解决,且由于工作温域较宽、初始投资成本低,已经在新疆、青海等高寒地区得到了应用,未来规模化之后成本优势有望更为显著。

一、新能源装机带动储能需求,新型储能技术百花齐放

核心观点:新能源具有随机性、间歇性与波动性,导致利用率偏低。因此,配储成为解决这一问题的重要途径。传统的抽水蓄能建设周期长、且受资源限制,难以满足未来电网储能需求,迫切需要发展新型储能技术。预计2025/2030年内地仅风电和太阳能发电量合计占比将达到23%/35%,储能装机规模也有望随之提升至188/366GW,其中,新型储能装机占比接近65%/73%(2024年:57%)。

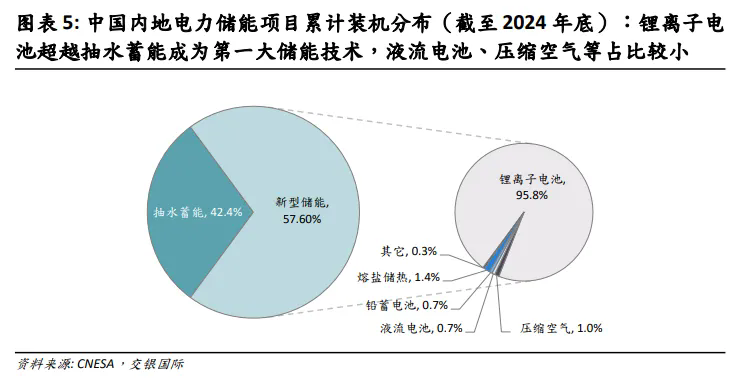

从技术路径看,截至2024年底,锂离子电池仍是新型储能的主流,其装机占整体储能的55%(对比抽水蓄能42%)。其他新型储能(如液流电池、压缩空气储能、熔盐储能等)各具优势,在调峰、调频、大规模长时储能方面,应用前景广阔。然而,当前这些技术仍处于商业化应用早期或示范阶段,主要受限于技术成熟度和成本问题。

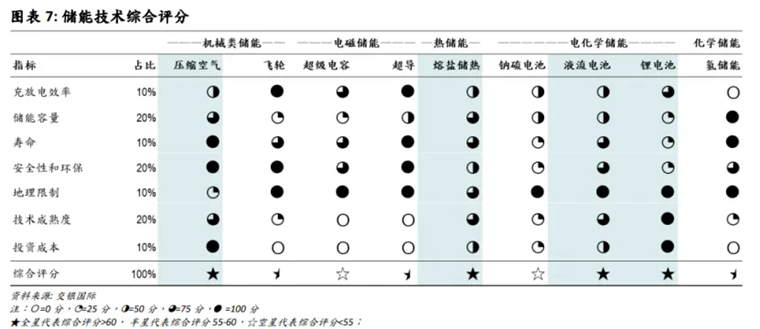

本文中,对比分析了五大各具特色的技术路径性能,并综合考虑储能容量、安全性、成本等因素,尝试对各类储能技术的关键指标进行量化,并根据评分划分为三大梯队。

1、2025-30年展望:预计中国内地新增新型储能装机约190GW

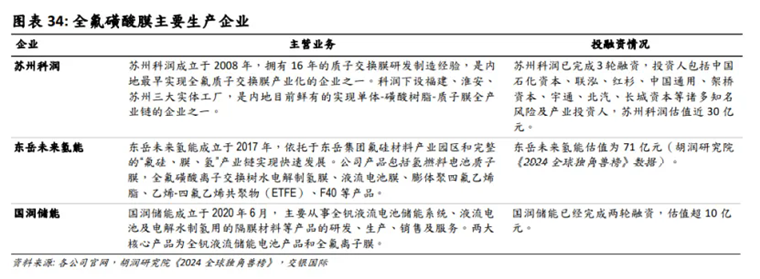

新能源是战略性发展方向,政策支持力度不断加大,2021年10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》,提出双碳目标。随后,国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》,国家发改委、国家能源局发布的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》等文件中均将2030年新能源装机目标定为12亿kW。根据国家能源局发布的《2024年全国电力工业统计数据》,截至2024年12月底,内地风光发电总装机超14亿kW,提前完成2030年装机目标。其中,太阳能发电装机容量约8.9亿kW,同比增长45.2%;风电装机容量约5.2亿kW,同比增长18.0%。发电量方面,2024年内地可再生能源发电量达3.46万亿kWh,约占全部发电量的35%。预计到2025/2030年内地仅风电和太阳能发电量合计占比将达到23%/35%。

然而,以风能和太阳能为代表的可再生能源的随机性、间歌性与波动性特征,为电网安全运行带来巨大压力。为了促进可再生能源利用率并增强电网的稳定性,大规模长时储能成为解决新能源利用问题的重要技术路径。根据中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据,截至2024年底,内地电力储能装机量累计达到137.9GW,其中,抽水蓄能由于技术成熟、成本低、容量大的原因,装机容量占比达42%,但抽水蓄能建设周期长、资源限制,难以满足未来电网储能的需求,迫切需要发展新型储能技术。截至2024年底,新型储能装机规模78.3GW,占比达到57%,首次超过抽水蓄能。随着新能源发电占比提升,预计2025/2030年内地的储能装机规模有望达到188/366GW,其中新型储能装机占比接近65%/73%。预计未来五年内,内地新增的新型储能装机规模约为190GW,是现有装机规模的2.4倍。

2、储能技术多元发展,五大技术路径各具特色

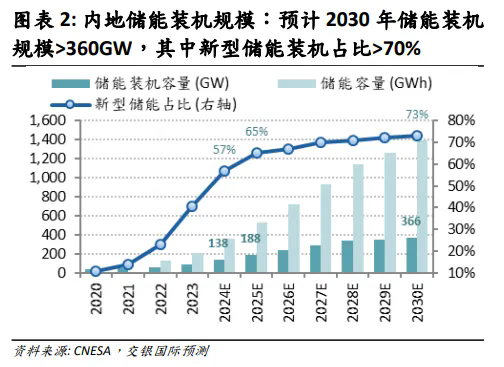

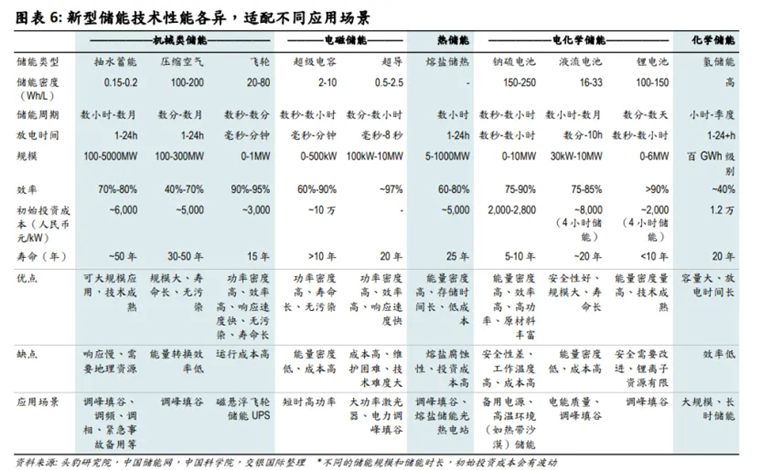

根据储存介质的不同,储能技术可以分为五大类,分别为:机械类储能、电化学储能、化学类储能、电磁储能和热储能。除机械类储能中的抽水蓄能外,其余均为新型储能。

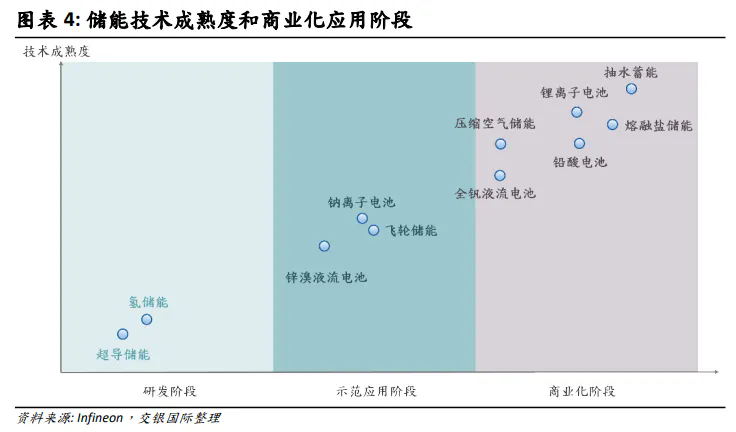

相对于传统抽水蓄能,新型储能具有多重优势,包括建设周期短、选址灵活、响应快速、调节能力强等,能够为电力系统提供多时间尺度、全过程的调控能力。从产业化进程来看,抽水蓄能作为最为传统的储能技术,商业化成熟度最高;而锂离子电池、熔融盐储能、压缩空气、全钒液流电池等技术路线,凭借较其它新型储能更高的技术成熟度,也已率先进入商业化阶段。此外,飞轮储能、氢储能、超级电容器等储能技术尚待成熟,目前处于示范应用阶段或研发阶段。

锂离子电池仍是主流,但其局限性及长时储能需求增长推动其他技术路径加速商业化。新型储能中,2024年,以磷酸铁锂为代表的锂离子电池储能累计装视占整体新型储能的96%,占整体储能的55%,已经超越抽水蓄能成为第一大储能技术。然而,锂离子电池的安全性不足,且其本身并不适用于长时储能。随着对长时、大容量储能需求的提升,预计,其它新型储能技术如液流电池、压缩空气储能、熔盐储热等将加速商业化应用。

每种储能技术各具特色,在实际应用中,需要综合考虑各种储能技术的特点(包括储能时长、能量密度、功率、响应时间等),从而选择最适宜的技术方案。在成本方面,海外以自发配储为主,更加关注全生命周期度电成本(Levelized Cost ofEnergy,LCOE);当前,内地以强制配储为主,更加关注初始投资成本。随着储能电站盈利模式打通后,内地储能电站会更加关注LCOE。

3、储能技术综合评分:三大技术梯队的综合性能剖析

各种储能技术百花齐放,各具特色,为全面评估各类储能技术的综合性能,从储能容量、安全性、成本等关键维度出发,尝试对各类储能技术进行量化评分,从而划分出三大技术梯队:

·第一梯队(领先型):压缩空气储能、液流电池、熔盐储热和锂电池;

·第二梯队(潜力型):超导储能、氢能、飞轮;

·第三梯队(发展性):钠硫电池、超级电容。

二、长时储能应时发展,谁主沉浮?

核心观点:随着新能源发电量占比提升,对容量型长时储能的需求也逐步提升,发展长时储能成为客观需求,成为解决新能源发电间歇性问题的关键。预计2025年将是长时储能发展的拐点,2025/2030年内地4小时以上储能占比提升至约20%/50%,未来五年4小时以上储能新增装机规模合计超100GW。

我们对长时储能技术的格局演变及推进节奏进行了分析和预测:我们认为,中短期内,锂离子电池、压缩空气、液流电池三者将直接参与长时储能的竞争。锂离子电池储能初始投资成本已降至0.5元/Wh(人民币,下同),成本和技术优势显著,短期内仍将是主流。2025-2030年,在长时储能需求不断增长下,压缩空气储能和液流电池商业化进程有望加速,逐渐成为长时储能的主力,两者的最终占比视乎降本进度。氢储能能量转换效率偏低(约40%),且成本较高,更适合季节性、大容量的储能,目前仍处于早期研发阶段,预计到2030年氢储能才有望成为长时储能的选择,2035年商业化进度才有望加速。

1、发展长时储能是客观需求,多部门发文支持

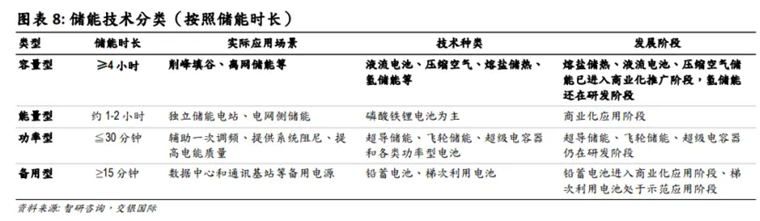

按照储能时长需求的不同,储能的应用场景可分为:容量型(≥4小时)、能量型(约1-2小时)、功率型(≦30分钟)和备用型(≥15分钟)。不同类型的储能适用不同的新能源发电场景。备用型储能解决新能源发电的随机性问题;功率型储能解决新能源发电的波动性问题从而实现电网频率稳定;容量型长时储能解决新能源发电的间歇性问题。

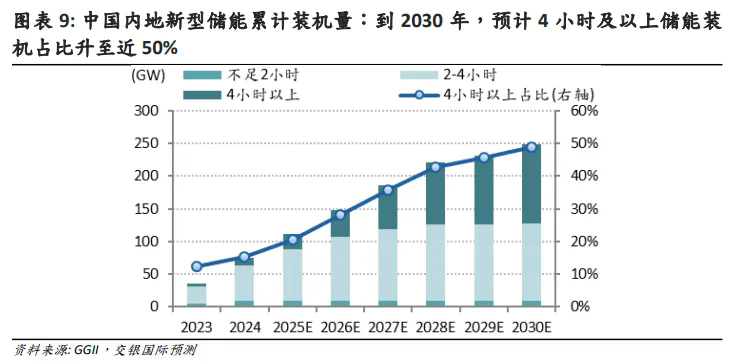

随着新能源发电占比提升,对容量型长时储能的需求也逐步提升。根据国家能源局数据,2024年内地可再生能源发电量达3.46万亿kWh,约占全部发电量的35%,其中风电太阳能发电量合计达1.83万亿kWh。当前业内普遍认为,当新能源发电量在一个国家/地区能源结构中的占比超过20%,4小时以上长时储能成为刚需;装机占比达到50-80%时,储能时长需要达到10小时以上。我国新能源发电量占比已经远超20%,但截至2024年底新型储能项目平均储能时长仅为2.3小时,4小时及以上新型储能装机占比仅为15.4%,2-4小时项目装机占比却高达71.2%。我们预计2025年起长时储能市场将快速增长,到2025/2030年,4小时以上储能占比分别提升至21%/50%,2025-2030年4小时以上储能新增装机规模合计超100GW。

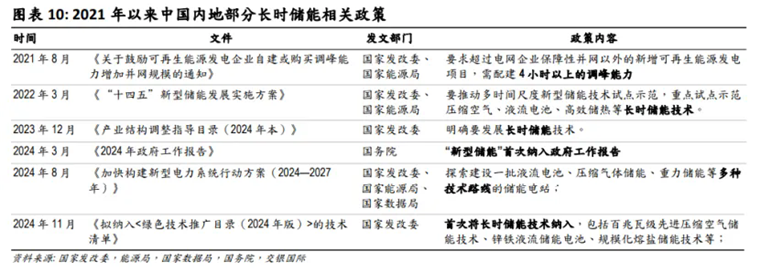

内地已出台多项政策,促进长时储能和新型储能技术的发展与应用。早在2021年8月,国家发改委、能源局已发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》,其中要求超过电网企业保障性并网以外的新增可再生能源发电项目,需配建4小时以上的调峰能力。2022年3月,国家发改委、能源局印发的《“十四五”新型储能发展实施方案》提出,要推动多时间尺度新型储能技术试点示范,重点试点示范压缩空气、液流电池、高效储热等长时储能技术。2023年12月,国家发改委发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》,在十四五“新型电力系统技术及装备””中,明确要发展长时储能技术。2024年3月,新型储能首次被纳入政府工作报告中。

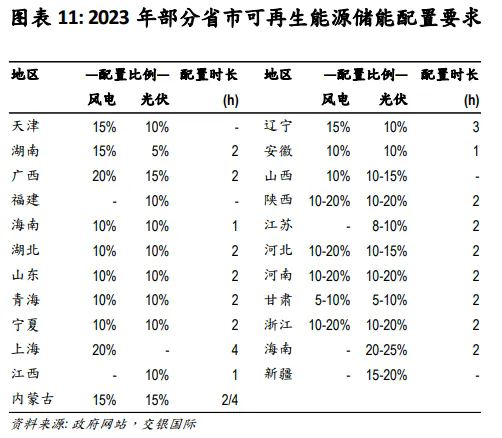

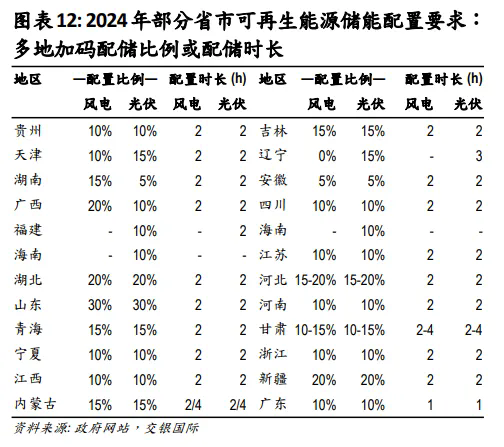

地方层面,各省市相继要求新能源发电项目上网需按一定功率配比配置储能。我们对比内地各省份2024年和2023年新能源配储要求,看到多数省份在配储比例或配储时长要求上加码,比如湖北、山东、江西、江苏、河北、青海等。此外,目前已有多个省份(包括甘肃、福建、湖北、吉林、辽宁、黑龙江、安徽等)明确要求电源侧配储的调峰时长超过4个小时。

短期或有扰动,长期需求不变。2025年2月9日国家发改委和国家能源局发布《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,提出不得将配置储能作为新建新能源项目核准、并网、上网等的前置条件。在发电侧,强制配储政策的取消使新能源项目摆脱了政策负担,短期内储能项目装机需求或承压。然而持续增长的风光发电项目导致的弃风弃光、电量消纳问题依然存在,因此我们认为储能的长期需求不变,储能需求可能转移到电网侧和用户侧。

2、长时、大容量储能优质选手:压缩空气、液流电池、熔盐储热

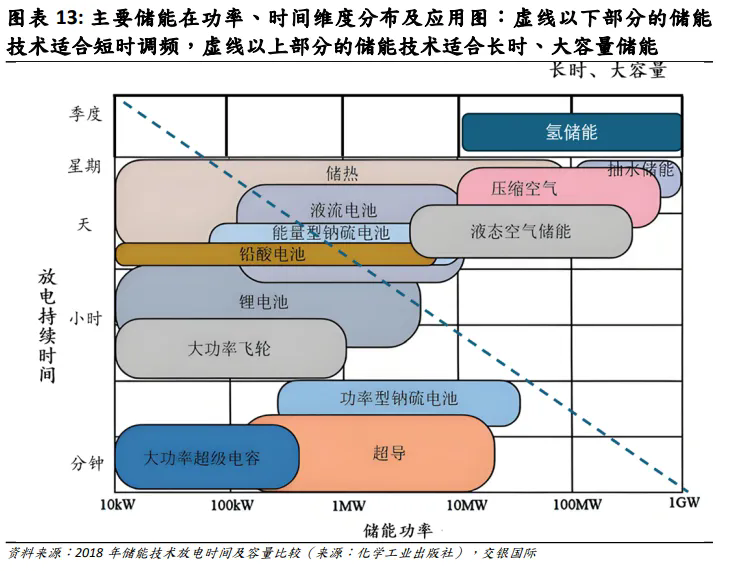

不同的储能技术适用的应用场景也不同。根据储能技术在功率、时间维度分布及应用(图表13),氢储能、抽水蓄能、压缩空气储能、熔盐储热以及液流电池,是适合长时大容量储能的五大技术。综合考虑技术成熟度和成本等因素:

·目前,在日调节场景下:抽水蓄能凭借技术成熟以及成本低等优势成为当前主流的储能技术,压缩空气、液流电池等仍处于商业化初期。

·在周调节场景下:液流电池、压缩空气储能和熔盐储热技术成熟度相对较高,将成为长时储能的主要方式。

·在季调节场景下:氢储能是最适用的大规模、长周期储能方式,但由于转化效率较低,且技术成熟度不高,预计商业化应用尚早。

在储能技术格局演变中,由于氢储能技术仍未成熟,而熔盐储热的安全问题重新得到审视,我们认为,在中短期内,锂离子电池、压缩空气、液流电池三者将直接参与长时储能的竞争。

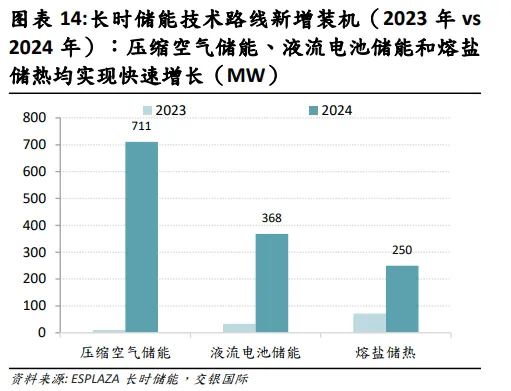

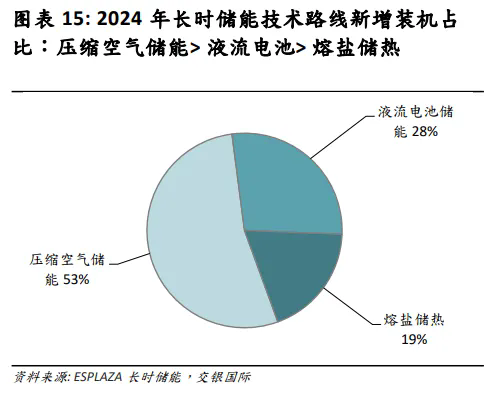

根据ESPLAZA长时储能数据库统计,截至2024年底,内地新型长时储能累计装机达2.3GW,2024年实现新增新型长时储能并网/投运装机规模约1.3GW/8.1GWh。其中,压缩气体储能新增装机规模同比增长超70倍至711MW,容量占比约53%;液流电池增长超10倍至368MW,容量占比约28%;熔盐储能增长250%至250MW,容量占比约19%。

3、长时储能技术推进节奏预测:锂电池→压缩空气/液流电池→氢储能

关于锂离子电池、压缩空气、液流电池、氢储能这几类技术的在中国内地的推进节奏,我们判断如下:锂电池→压缩空气/液流电池→氢储能。

(1)日短期(2025年):成本为王,锂离子仍将是主流

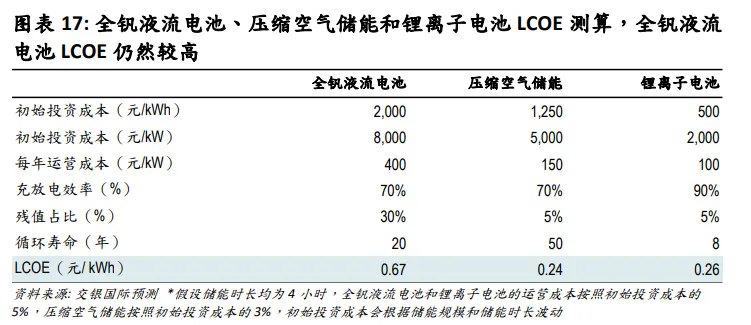

考虑到中国内地的储能仍然以强制配储为主,初始投资成本是重要考量因素。在碳酸锂价格下降后,锂离子储能系统的初始投资成本已经降至500元/kWh(对比压缩空气1,000-1,500元/kWh、液流电池已经降至2,000元/kWh)。同时,我们对三种储能技术的LCOE进行了测算,锂离子电池的LCOE已经和压缩空气储能接近(0.26元/kWh vs 0.24元/kwh)。

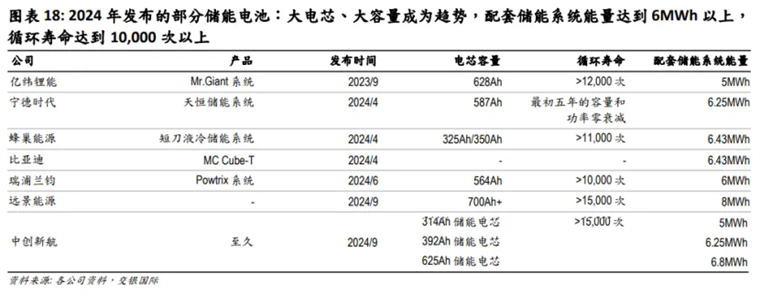

从技术成熟度看,锂离子电池在产业配套上大幅领先其他新型储能。技术方面,314Ah大容量锂电池储能电芯的渗透率已超40%,各家锂电企业正在研发更大容量的储能系统,未来将向着600Ah迈进,配套储能系统能量达到6MWh以上。循环寿命方面,最新发布的锂离子储能产品理论上可以做到10,000次以上循环。因此我们预计短期内电池储能仍将是新型储能的主流。

(2)中期(2026-30年):液流电池和压缩空气直接竞争,降本是关键

随着新能源发电占比逐步提升,4小时储能无法满足储能要求,我们预计液流电池和压缩空气储能在长时储能的优势将更为显著。这一阶段,压缩空气储能和液流电池的竞争更为直接。当前压缩空气的初始投资成本约为1,000-1,500元/kWh,而全钒液流电池成本降至2,000元/kWh,压缩空气的成本暂时处于领先·从LCOE角度来看,当前压缩空气储能也更具优势(0.24元/kWh vs0.67元/kWh)。随着储能时长的增加,我们预计全钒液流电池和压缩空气储能的成本均有望继续下降,未来初始投资成本和LCOE的变化是两者比拼的核心。

(3)远期(2030年以后):氢储能商业化应用逐步得到推广门

氢储能的工作原理是通过电解水将电能转化为氢气(电解水转化效率是65-70%),通过储氢罐储存,之后燃料电池将氢气转化为电能(燃料电池是5560%)。因此,氢储能要经过“电-氢一电”两次能量转换,整体效率约为40%,远低于其他储能技术。低能量转换效率意味着氢储能适合更长的储能时长(例如月度/季度级别)。

成本方面,根据上海现代服务业联合会于2025年1月发布的《化学储能行业ESG白皮书》,以200MW/800MW的氢储能发电工程项目为例,氢储能初始投资成本约为12,200元/kW(vs抽水蓄能4,000-6,000元/kW,电化学储能2,000元/kW)。更高的初始投资成本表示其更适合更大的储能规模(例如百GWh级别)。随着新能源发电量占比进一步提升,对储能时长和规模要求更高,氢储能的优势将逐步得到体现。

三、液流电池迎来拐点,全钒、锌溴加快商业化进程

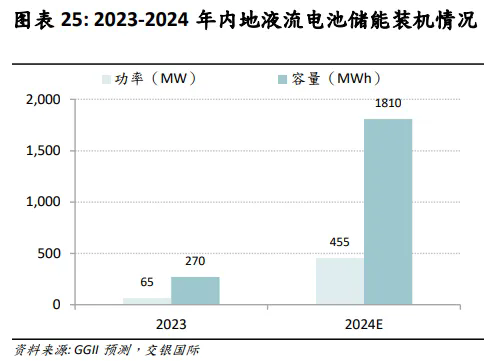

核心观点:高工产研储能研究所(GGII)预计,2024年内地液流电池储能装机量达1.81GWh(对比2023年270MWh),液流电池装机正在加速。凭借在安全性、循环寿命以及灵活性上的优势,我们认为2025年有望迎来液流电池发展的拐点。

对比三类主流液流电池,全钒液流电池电化学性能综合优势明显,且供应链已经初步成型,国产化进程不断加快,已能够支撑起开展百MW级项目的设计与开发,因此商业化应用最为居前。2024年全钒液流电池单Wh成本已经下探至2元,随着储能时长增加至10小时甚至更高,其单Wh成本仍有进一步下降的空间。锌溴液流电池在技术上不断突破,锌枝晶、自放电、溴及溴化物腐蚀性等问题初步得到了解决,且由于工作温域较宽、初始投资成本低,已经在新疆、青海等高寒地区得到了应用,未来规模化之后成本优势有望更为显著,商业化进程值得期待。

1、液流电池:安全性高、循环寿命长、兼具灵活性

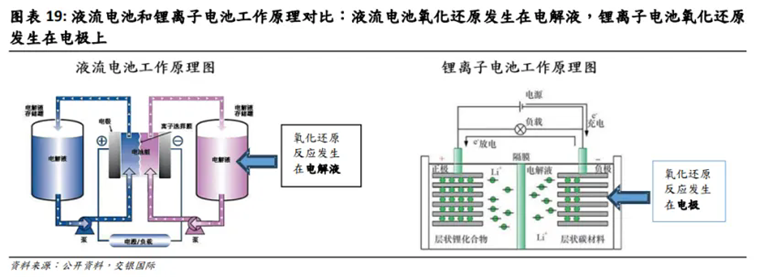

液流电池和锂离子电池都属于电化学储能,但两者特点却相差甚远。相较液流电池,锂离子电池最大的优势在于更高的能量密度,目前磷酸铁锂电池的体积能量密度能达到100-150Wh/L,而全钒液流电池的体积能量密度通常在15-30Wh/之间。但在安全性和循环寿命上,液流电池具有显著的优势,并且能量单元与功率单元相互分离,具有较高的灵活性,更适合大规模长时储能。

锂离子电池在安全性和循环寿命上存在明显短板。由于锂离子电池的氧化还原反应发生于电极上,过程中会形成锂枝晶,导致电池内部结构遭到破坏,引发严重的安全问题,且电池寿命也降低(目前实际寿命普遍<10年);此外,金属锂较为活泼,也增加了电池的安全性风险。

相比之下,液流电池的氧化还原反应发生于电解液中,电堆自身并不发生氧化还原反应,且活性物质溶于电解液,这种反应机制大大降低了电极枝晶生长刺破隔膜的危险。同时,流动的电解液可以把电池充电/放电过程产生的热量带走,避免因过热导致的电池结构损害甚至燃烧。寿命方面,由于液流电池的电极为惰性电极,较少涉及更换问题,氧化还原反应过程中不涉及相变,整体使用寿命可以达到20年或者更长时间。更重要的是,液流电池更具有较高的灵活性,通过增加电堆的数量和功率可以增加系统功率,通过提高电解液浓度和增大储罐体积可以提升储能容量。

2、液流电池的分类和比较:全钒液流电池具备综合优势

按照电解液不同形态,液流电池可分为四类:水系液流电池、非水系液流电池、混合液流电池和半固态液流电池。水系液流电池由于水分解的影响,其电压很难达到2V;非水系液流电池利用有机电解液体系的宽电化学窗口,可以有效的提升液流电池的能量密度,在新型储能系统研发中得到了广泛关注。然而,由于活性物质的溶解度较低,缺乏合适的离子交换膜、以及高成本等问题,非水系液流电池的发展受到了制约。目前水系液流电池仍然是主流,非水系等其它液流电池处于早期研发阶段。

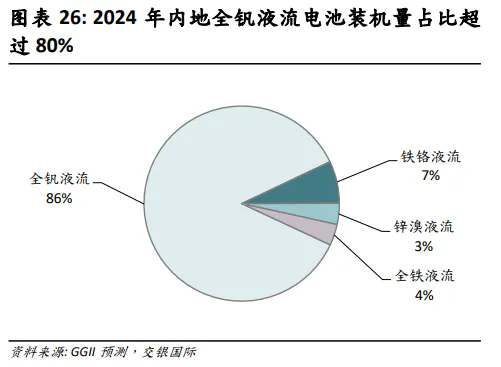

根据反应活性物质,水系液流电池可分为:全钒液流电池、铁铬液流电池、锌溴液流电池、全铁液流电池、多硫化钠-溴液流电池、锌铈液流电池等。其中全钒液流电池、锌溴液流电池和铁铬液流电池发展速度相对较快。目前,全钒液流电池已经进入商业扩张阶段,锌澳液流电池和铁铬液流电池也进入应用示范阶段,而其他类别液流电池现阶段应用案例仍然较少。

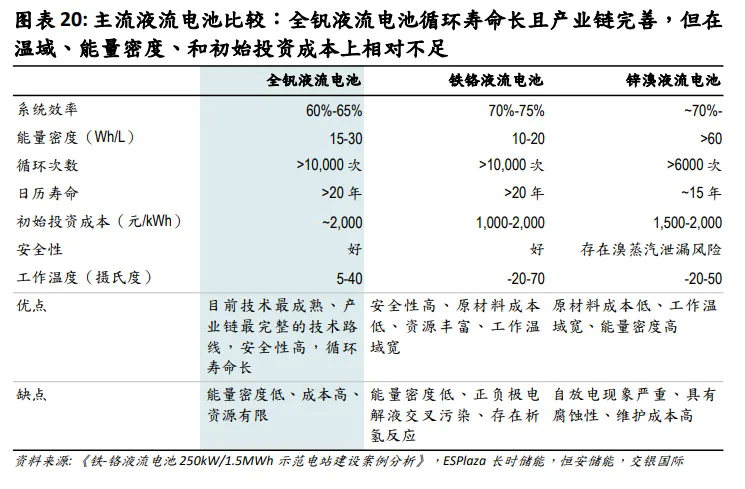

对比全钒液流电池、锌澳液流电池和铁铬液流电池这三种主流液流电池,我们认为全钒液流电池具备综合优势。虽然全钒液流电池在电化学性能上并不算十分突出,例如能量密度不如锌溴液流电池,也不适合在高寒地区工作,且由于原材料价格较高导致初始投资成本在三者中最高,但是全钒液流电池在工作原理上并无难以克服的缺陷。更重要的是,全钒液流电池的原材料供应链较为成熟,能够满足大规模商业化应用,因此商业化进程居前。而铁铬液流电池负极侧析氢反应严重,铬离子的电解活性差,需要配合催化剂使用,导致其整体功率密度难以提升至合理水平;锌溴液流电池存在自放电现象和锌枝晶现象,且产生的溴单质存在腐蚀性,因此这两者仍然处于早期应用阶段。

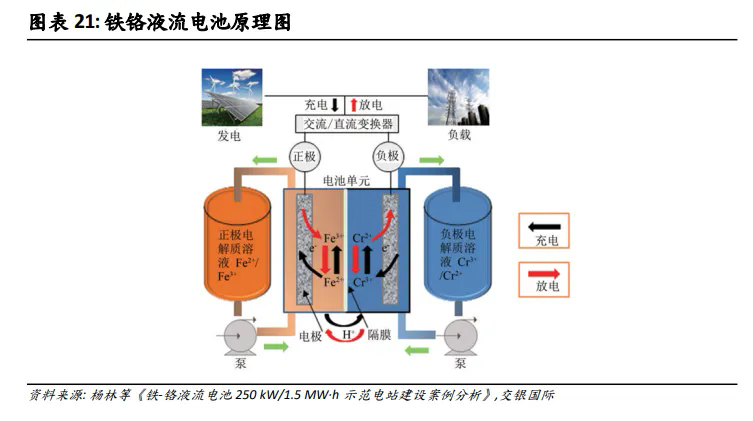

(1)铁铬液流电池:价格优势是其最大竞争力,但析氢反应严重

铁铬液流电池最大的优势是原材料储量丰富且价格便宜。根据美国地质调查局数据,2022年全球钒储量为2600万吨;而根据美国地质调查局统计,全球可用铬资源超过120亿吨,具备大规模应用推广的潜力。因此铁铬液流电池的价格约为1,000-2,000元/kWh,而全钒液流电池的成本约为2,000元/kWh。

但铁铬液流电池存在明显的缺陷。在常温下,铁铬液流电池的阴极在充电末期会出现析氢现象,降低电池系统的库仑效率,需要配合催化剂使用,来提高析氢过电位,或者是通过改变电解质组成等方法来抑制析氨反应,但是这些方法都无法彻底解决铁铬液流电池析氢副反应的发生。目前铁铬液流电池装机量较小,处于工程化示范阶段。我们预计,在解决了传统的析氢和反应活性的问题后,铁铬液流电池可能具有良好发展前景。

铁铬液流电池代表公司包括国电投、中海储能、振华股份、北京和瑞储能科技等。

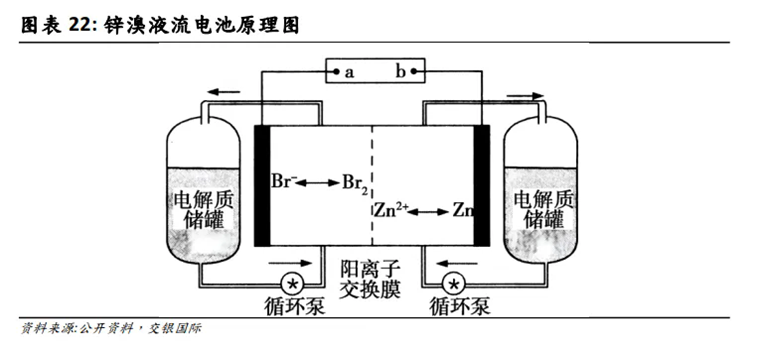

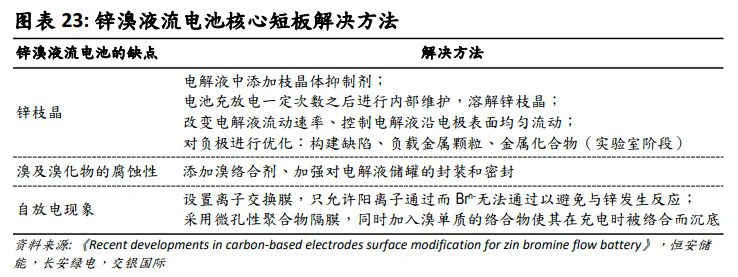

(2)锌澳液流电池:自放电、锌枝晶、澳的腐蚀性均有突破日

相较于全钒液流电池和铁铬液流电池,锌溴液流电池的优势在于其较高的能量密度,能够达到60 Wh/L甚至更高,高于全钒液流电池和铁铬液流电池。锌溴液流电池的自放电现象、锌枝晶和溴及澳化物的腐蚀性一直是阻碍其商业化应用的因素,但近年来技术不断突破,这些缺点也正在逐步被克服。

·自放电现象:由于充电时电池阳极生成的溴单质具有较高的溶解度溶于水后变成Brn,若扩散入负极区域与锌发生反应,则会导致电池内部能量损耗,电池的库伦效率下降。目前应对自放电现象可以通过设置离子交换膜,只允许阳离子通过而Br”-无法通过以避免与锌发生反应,还可以采用微孔性聚合物隔膜,同时加入溴单质的络合物使其在充电时被络合而沉底。

·锌枝晶:锌枝晶和锂枝晶类似,当锌溴液流电池充电时,阴极生成的锌逐步沉积在电极上,随着锌沉积层厚度增加且沉积不均匀现象突出,就会导致锌枝晶的产生。树枝状的锌结晶会刺破隔膜而导致电池内部短路。为了抑制锌枝晶的产生,本质上需要得到均匀的锌沉积层,主要的方法包括:改变电解液流动速率、控制电解液沿电极表面均匀流动;在电解液中添加枝晶体抑制剂以及定时维护。另外根据文献资料,通过对负极进行优化(构建缺陷、负载金属颗粒或金属化合物)也可以缓解锌枝晶的形成。

·溴及溴化物的腐蚀性:溴和溴盐水溶液对电池材料具有较强腐蚀作用,会使其发生老化、变形等现象,这使得锌溴液流电池的电池材料特别是电极材料的选择受到一定的限制。添加溴络合剂、加强对电解液储罐的封装和密封能够缓解溴及溴化物的腐蚀性问题。

锌溴液流电池代表公司包括恒安储能和温州锌时代。

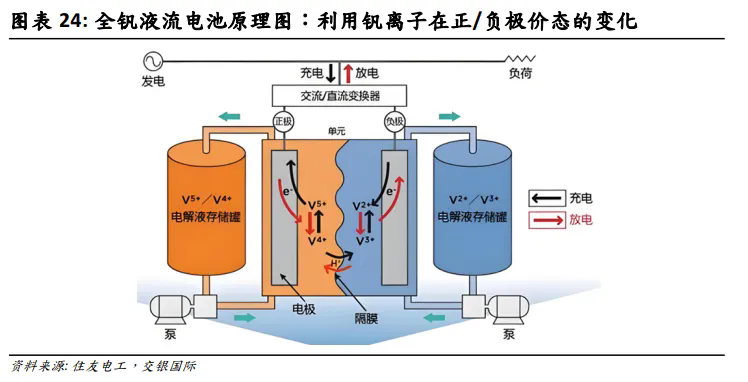

(3)全钒液流电池:电化学综合优势明显,但初始成本高

全钒液流电池最早于20世纪80年代由澳大利亚新南威尔士大学Maria教授等首次提出并组装出原型机,经过40年的技术更新迭代,至今已在全球特别是中国内地形成了成熟的技术和产品,并且占据了大部分液流电池市场。全钒液流电池利用了电流流动时正负极钒离子价数(离子电荷数)会分别出现变化的原理。为调整正负极电子数,质子通过分隔两极的隔膜移动,由此形成电流。

全钒液流电池在部分电化学性能上不是最突出的,例如其能量密度不如锌溴液流电池,工作温度范围在5-40摄氏度,不适用于高寒地区,且初始投资成本较高。但是相较铁铬液流电池和锌溴液流电池,全钒液流电池短板并不明显,满足商业化应用的条件。此外,全钒液流电池的供应链较为成熟。相比铁铬等技术路线,全钒液流电池的电解液、隔膜、膜电极等原材料供应链已经初步成型,国产化进程不断加快,已能够支撑起开展百MW级的项目设计与开发,而其他几种液流电池的商业化进展较慢。

3、成本下降+混合储能兴起,全钒液流商业化加速

高工产研储能研究所(GGIl)预计,2024年中国内地液流电池储能装机量达1.81GWh(对比2023年270MWh),其中全钒液流电池占比超80%。我们认为这主要得益于全钒液流电池价成本下降,以及混合储能的兴起。

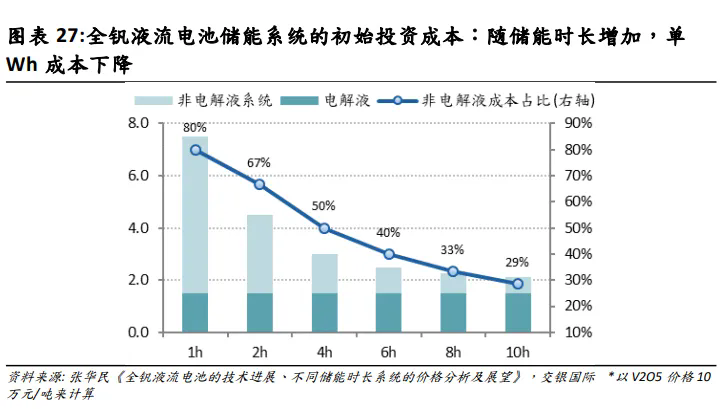

(1)随着储能时长增加,全钒液流电池成本仍有下探空间

2024年3月11日公布中标结果的三峡能源新疆吉木萨尔光储项目(200MW/1000MWh)的中标价格为1.929元/Wh,液流电池价格的初始成本下探至2元/Wh。我们认为,未来随着储能时长的提升,其成本(包括初始投资成本和LCOE)仍有下探空间。

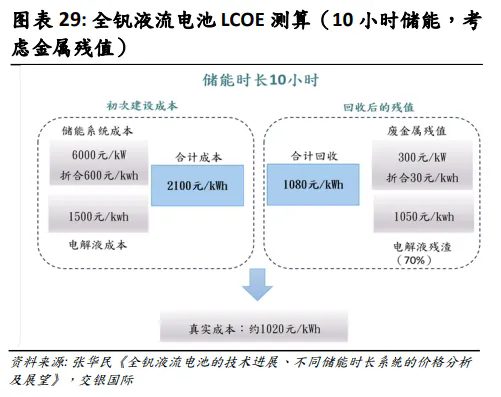

·储能时长增加,初始投资成本仍将下降。根据张华民在《全钒液流电池的技术进展、不同储能时长系统的价格分析及展望》一文的分析,以MW级全钒液流电池储能系统为例,在V0,价格为10万元/吨时钒液流电池所用电解液价格约为1,500元/kWh,除电解液外的电池储能系统市场价格为6,000元/kW。当储能时长为1小时的情况下,储能系统的初次投资成本为7,500元/kWh;但当储能时长延长到4小时后,不包括电解液部分的价格则被分摊为1,500元/kWh,此时全钒液流电池储能系统的总价格为3,000元/kWh。随着储能时长继续增加是10小时甚至以上,全钒液流电池储能系统的成本仍有下降空间。

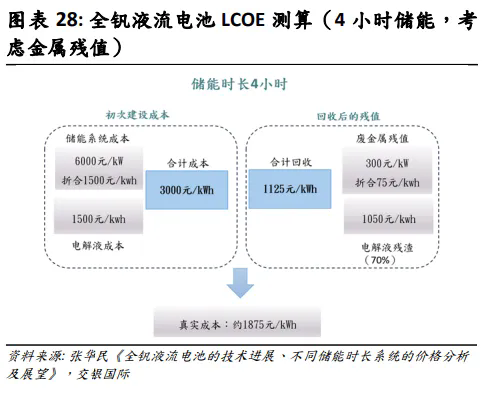

储能时长增加,全生命周期成本也将下降。由于全钒液流电池的电解液可再生循环使用,因此其残值很高。同样以储能时长为4小时的钒液流电池储能系统为例,其中废金属的残值估值为300元/kW,折合为75元/kWh,电解液残值约为原有的70%即1,050元/kwh,合计残值为1,125元/kWh,实际成本为1,875元/kWh。而对于储能时长为10小时的系统来说,废金属残值折合为30元/kWh,合计残值为1,080元/kWh实际成本仅为1,020元/kwh。

(2)长时+短时混合储能逐渐兴起,带动全钒液流电池装机量

近年来,新能源在新型电力系统中的占比不断提高,对灵活性调节资源提出了更高要求,需要更快速响应和更长时间调节支撑,单一储能难以同时满足电网调峰、调频、惯量支撑,以及储能时长、成本、使用寿命等要求。

与传统单一储能技术相比,混合储能技术结合了多种不同储能方式,综合利用了多种技术的优势,弥补了单一储能技术的缺陷。另外,混合储能有助于降低系统成本,两个或多个储能系统可以共享大部分相同的电力电子和电网连接硬件设备,降低初装成本及维护成本。

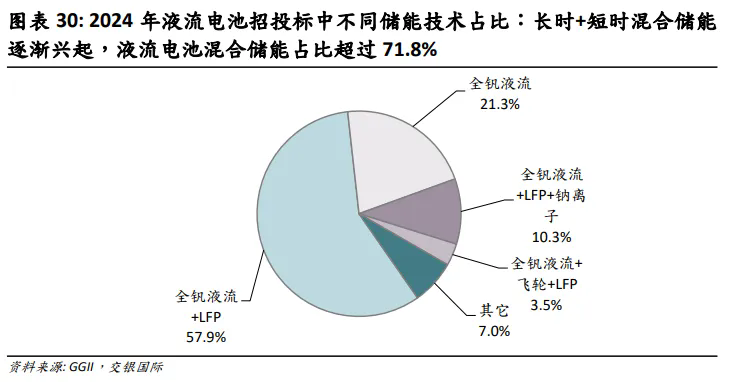

根据GGI数据,2024年液流电池招投标超3GW,其中混合储能占比超过71.8%。全钒液流电池+磷酸铁锂电池(LFP)混合储能项目占比近六成,两者结合后,既发挥液流电池长时储能和高功率的特性,又借助磷酸铁锂电池提升整体能量密度,弥补了单一储能技术在不同应用场景下的缺陷。

4、全钒液流电池产业链已形成,重点关注隔膜国产替代

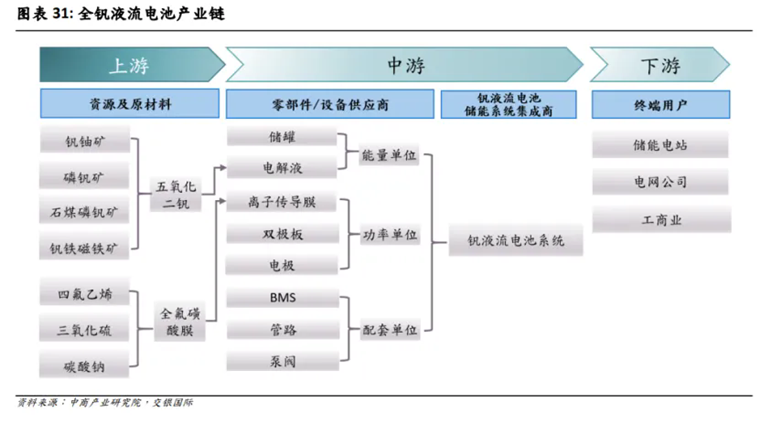

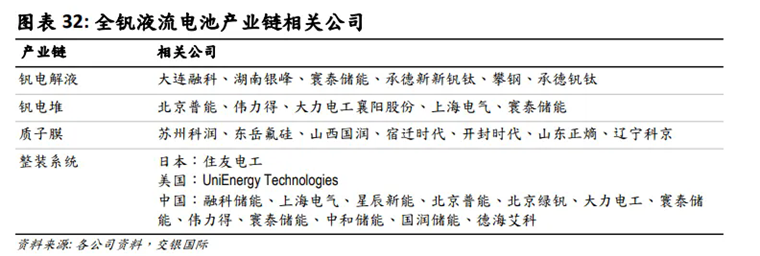

钒液流电池的核心部件可以分为能量单元、功率单元和配套系统。其中,能量单元的核心是电解液,能够直接影响能量单元的性能与成本。功率单元由一定数量和规格的电堆串并联构成,其中单个电堆主要由离子交换膜、电极、双极板、BMS等关键部件构成。钒液流电池产业链包括:上游钒资源的开采与冶炼;中游全钒液流电池储能系统的设计与制造,包括功率单元(电堆)与能量单元(电解液)两大部分;下游主要为储能项目的开发和运营。

(1)钒原料端:我国钒资源储量丰富,全球占比超40%

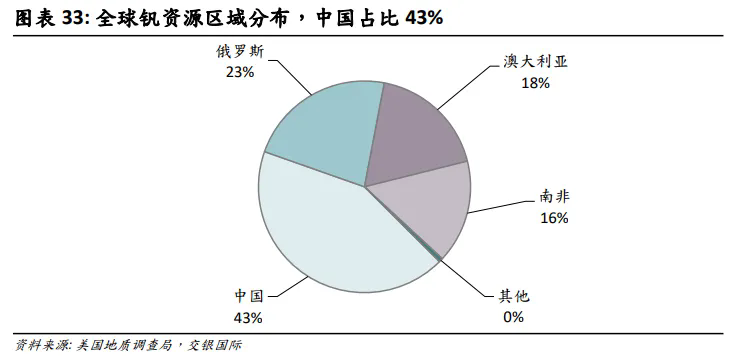

钒在钢铁工业、航空航天、冶金化工、电池、医药、颜料等领域均有重要应用。在全钒液流电池中,通常使用V0,作为电解质。全球钒资源储量较为丰富,绝大部分赋存于钒铁磁铁矿中。随着近年来不断有新的钒矿资源被发现,全球钒矿储量也随之不断增长。据美国地质调查局统计,全球已探明的钒矿总金属储量为2,200万吨,中国、俄罗斯、澳大利亚与南非储量分别占比42.9%、22.6%、18.1%、15.8%。

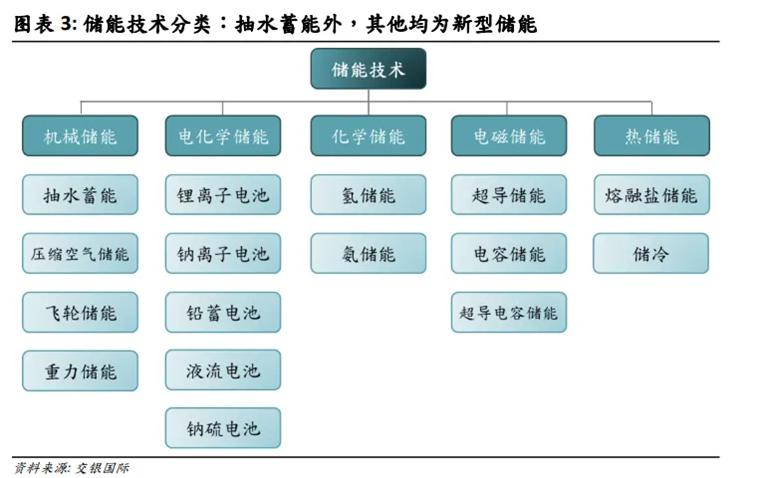

(2)质子交换膜:国产替代空间大

质子交换膜(PEM)是全钒液流电池的核心部件,既可隔离电解液,又可以传输质子,保障电池完成充放电循环过程。因此,PEM对提高全钒液流电池的可靠性及性能具有重要意义。根据材料不同,市售的质子交换膜大致包括四类:全氣磺酸型PEM、部分含氟型PEM、非氣型PEM及非树脂型PEM。其中,全氟磺酸型PEM是目前钒电池中最常用的离子膜,其中最著名的就是美国杜邦公司在20世纪70年代开发出来的Nafion膜,为这种薄膜的主链是碳氟化合物,具有较好的化学和热稳定性。

由于制备工艺复杂、技术要求高,全氟磺酸膜长期被海外公司垄断。根据高工氢电统计,2021年中国内地液流电池国产膜占比为23.1%,进口膜占比为76.9%,其中杜邦的Nafion膜在中国内地市场份额高达75%。离子交换膜国产替代空间大,中国内地企业苏州科润、东岳未来氢能、国润储能等均有布局。